🧼 丸洗い(クリーニング)について

仕立て上がりのままのお着物を丸洗いいたします。

低価格ながらも、丸洗いの前に必ず「下洗い」を丁寧に行い、より美しい仕上がりを大切にしています。

🟦 下洗いとは?

下洗いとは、手洗いで衿・袖・裾など、特に汚れやすい部分を入念に洗う工程です。

これにより、ファンデーション汚れや油性の汚れをしっかりと落とすことができます。

🟩 下洗いのある丸洗いの違い

一般的には、下洗いを行わずにそのまま洗浄する方法も「丸洗い」と呼ばれています。

しかし、下洗いの有無によって、仕上がりの美しさには大きな差が生まれます。

当店では、汚れの原因や付き方を見極めながら、

ひと手間かけた下洗いによって、より安心してお召しいただける仕上がりを目指しております。

🌸 大切なお着物こそ、丁寧な丸洗いを。

「見た目はきれいでも、衿や袖の汚れが気になる」という方や、

「一度プロのクリーニングに出してリセットしたい」という方は、ぜひ当店の丸洗いをご利用ください。

丸洗い 1,990 (+税) 円

小紋、紬(大島/結城)、色無地、訪問着、付下げ、羽織、道行、子供着物、男性着物、喪服、襦袢、帯 他

1️⃣ 1枚1枚丁寧に手作業で下洗い

2️⃣ 着物専門の職人が細部までチェック

3️⃣ 帯・襦袢・羽織なども丸洗い可能!

🧼 当社のこだわり着物丸洗い

※ただし、汗によるシミ・水シミ・変色を伴うシミにつきましては、入念に下洗いを行っても残る場合がございます。あらかじめご了承ください。

なお、ご希望のお客様には、別途「しみ抜き作業」のお見積もりをご案内いたしております。

🧴 シミ抜きについて

シミは、時間が経つほど落ちにくくなり、タンスの中での長期保管によって湿気を帯びて酸化し、さらに取れづらくなります。

当店では、本場京都で修行を積んだ職人が、できる限り大切なお着物を美しく蘇らせます。

「あきらめていたシミがある」という場合も、ぜひ一度ご相談ください。

🟦 シミ抜きをご希望の方へ

シミ抜きをご希望の場合は、メールにてご連絡のうえ、本文中に「染み抜き希望」とご記載ください。

お着物やシミ部分のお写真をお送りいただければ、無料で概算のお見積もりをお知らせいたします。

※実際の作業料金は、お着物をお預かりして点検した後に、正式なお見積もり金額をご案内いたします。

🟩 シミ抜き料金について

当ページに記載の価格は、あくまで参考価格(目安)となります。

実際の料金は、シミの種類・範囲・生地の状態などを確認したうえで、点検後に正確なお見積もりをあらためてご案内いたします。

※お見積もり後は、お客様のご了承をいただいてから作業を進めます。

ご同意のないまま作業を行うことは一切ございませんので、どうぞご安心ください。

🟧 黄変(おうへん)・重度のシミについて

黄変(生地が黄色く変色した状態)や、時間経過により生地まで変質しているシミは、通常のシミ抜きや「黄変抜き」だけでは十分な改善が難しい場合がございます。

そのようなケースでは、金彩加工や柄足しなど、デザインとして活かしながらお着物を蘇らせる方法もご提案可能です。

「どうしても着たい一枚」「思い出があって手放せないお着物」も、まずは一度ご相談ください。

シミ抜き料金について

よくお問い合わせをいただくお見積もり価格」について、目安は以下の通りです。

| シミの程度 | 料金(税込) |

|---|---|

| 軽いシミ(丸洗いで落ちない程度) | 700円〜 |

| 着用困難なほどのシミ(特殊加工含む) | 上限 30,000円 |

| 衿・両掛け衿の変色直し(色掛け作業) | 1,800円~6,000円程度 |

🌿 洗い張り ― 着物を根本から美しくよみがえらせる伝統技法

洗い張りは、着物を一度すべて解いて反物の状態に戻し、生地そのものを丁寧に水洗いする伝統的なメンテナンス方法です。

汚れを落とすだけでなく、生地の張り・光沢・色艶までも蘇らせる、着物にとって最も根本的なケアと言われています。

🟦 洗い張りの流れ

① 着物を解いて反物に戻す

すべての縫い目を解き、布一枚の状態に戻します。

② 素材に合わせた入念な水洗い

色落ちや縮みを防ぐため、絹・綿・ウールなど素材に応じた洗剤・技法を使用し、職人が生地を丁寧に洗います。

③ 幅出し・張りと地直し

水洗い後の生地を正しい幅に整え、張りと光沢を引き出しながら乾燥・地直しを行います。

🟩 洗い張りのメリット

✔ 生地がリフレッシュされる

長年の汚れやくすみが取れ、生地が新しい命を吹き込まれたように生まれ変わります。

✔ 色が鮮やかに戻る

水洗いによって、くすんでいた色が本来の美しさを取り戻すことがあります。

✔ 張りと光沢が蘇る

緩んだ生地が整い、絹特有の艶やかな光沢が戻ります。

✔ 虫食い・カビ予防にも効果的

長期保管で起こりがちな虫食いやカビを防ぐことができます。

🟧 洗い張りをおすすめするタイミング

● 着用後の定期メンテナンスとして

頻繁に着物を着られる方は、定期的に洗い張りを行うことで長く美しく保てます。

● 長期間保管していた着物の再生に

譲り受けた着物のリフレッシュや、古い着物の蘇生に最適です。

● 寸法直し・仕立て直しの前に

水シミが多い場合や、サイズを変えたい場合は、洗い張り後に仕立て直すことで仕上がりが格段に良くなります。

🟪 洗い張り後について

● 洗い張り後は再仕立てが必要

反物の状態に戻るため、ご着用には仕立て直し作業が必要です。

● 新品のような仕上がりに

生地の縮み・歪みが整い、張り・光沢・色艶が戻り、まるで新品のように蘇ります。

● 絹は水を通すほど生き返る素材

絹は水洗いに強く、洗うほど美しさを取り戻す特性があります。

💡 洗い張りの歴史

クリーニング技術がなかった時代、多くの人が洗い張りをして仕立て直し、着物を長く大切に受け継いできました。

まさに「着物を守るための知恵」が詰まった技法です。

🌸 大切なお着物を、洗い張りで美しくよみがえらせませんか?

生地そのものを整え、着物本来の美しさを引き出す洗い張りは、最も贅沢で効果的なメンテナンスです。

ぜひ当店の職人にお任せください。

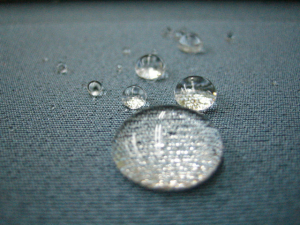

💧 撥水(はっすい)加工について

撥水加工とは、生地の表面に水や汚れを弾く力をもたせる加工です。

大切なお着物を雨・泥はね・食べこぼし・不意な汚れから守るために、現代では欠かせない予防ケアとして人気があります。

🟦 当店の撥水加工「ニューパワーガード」

当店では、強力な撥水剤である「ニューパワーガード」を使用しています。

生地の風合いを損なわず、透明で自然な仕上がりが特長です。

🟩 ニューパワーガードの効果

✔ 強力な撥水効果で雨や水シミを防ぐ

✔ 泥はねや食べこぼしの汚れがつきにくい

✔ 防菌・防カビ・防臭作用で衛生的

✔ 生地の黄変(黄ばみ)を防ぐ効果もあり長期保管も安心

✔ 加工後の風合いはそのまま、見た目の変化もほぼありません

🟧 こんな方におすすめです

・雨天時の外出が不安な方

・七五三・成人式・結婚式など、長時間着る予定がある方

・食事会やパーティーに着物で参加される方

・大切な着物を「予防のために長期間きれいに保ちたい」方

🌸 撥水加工で、大切なお着物を長く美しく。

汚れを「落とす」より、汚れを「つけない」方が着物は長持ちします。

ぜひ一度、当店の撥水加工をお試しください。

お仕立て・寸法直し・ほつれ直し

当店では、30年以上のキャリアを持つ国家検定技能士の資格を持つ、専属のベテラン和裁士が仕立てを担当します。

👘 和裁・仕立てについて

当店では、30年以上のキャリアを持つ国家検定技能士の資格を持った、専属のベテラン和裁士が仕立てを担当いたします。

一針一針、着心地と着姿の美しさを考えた仕立てを心がけております。

🟩 当店の仕立ての特長

お客様からは、当店の仕立て上がりのお着物について、

「見た目は他の着物と同じなのに、なぜか着心地が良い!」

と、嬉しいお声を多くいただいております。

ミシン(ハイテクミシンなど)で縫製された着物は、縫い直しができない場合があります。

大切なお着物こそ、伝統技術を受け継いだ当店の和裁士にお任せください。

🟦 部分的なお直しも承ります

下記のような部分的なお直しも承っております。

- 部分的なほつれ直し(500円〜)

- 八掛の裾の擦り切れ直し

- 全体をほどかずに行う 「胴裏取替え」「八掛交換」

※ほつれ直しは程度により、お見積もりいたします。

※擦り切れ直しは、裾を内側に折り込み、縫い直す方法です。

🌸 大切なお着物の仕立て・お直しは、専門の和裁士へ。

「まだ着られるか不安」「どこまで直せるか知りたい」といったご相談だけでも歓迎です。

お気軽にお問い合わせください。

紋入れ・紋入れ替え

古くなって黄ばんだ紋を美しく直す。譲られたお着物の紋替えをする、おしゃれ紋を入れる・・・様々な紋入れを承っております。

1つ紋

背中心にひとつ。色無地の着物、訪問着など(略)礼装として幅広く活躍します。

3つ紋

袖に2つ増えます。色留袖と訪問着に準礼装となります。

5つ紋

最も格式のある着物です。

日本の第一礼装である 黒留袖と喪服に。

抜き紋

留袖や喪服のように、石持ち(こくもち)のあるお着物への紋入れ、または色留袖や色無地、訪問着など、色を抜いて描く紋です。染め抜き紋とも呼ばれ、最も格式の高い紋入れ方法とされています

縫い紋

縫い紋とは、家紋を糸で縫い上げる(刺繍する)技法です。

正式な家紋ではありませんが、おしゃれな紋として人気があります。

縫い紋の技法

縫い紋は、紋の種類によってステッチの方法が異なります。

一般的に、以下の2つの技法が用いられます。

🔹 まつい縫い:細い一本線のように縫う方法(芥子縫いより目立ちます)

🔹 芥子縫い:点々を連ねて縫う方法

共色(生地と同じ色)・共濃(濃いめの色)・共薄(薄めの色)の糸で仕上げるご希望が最も多いです。

また、紋をはっきり際立たせたい場合は、白・金・銀などのコントラストの強い色がおすすめです。

より上質な仕上がりを求める方へ

「菅繍い」という技法では、緯糸(よこいと)に沿って糸を置き、細糸で留めることで、上質感のある刺繍紋に仕上がります。お好みに合わせた縫い紋をお選びいただけますので、お気軽にご相談ください。

🧵 かけつぎ(かけはぎ)について

生地にできた穴・虫喰い・引っかけによる破れを、できる限り元の状態に近づけて直す技術を、「かけつぎ」または「かけはぎ」と呼びます。

機械での修復が非常に難しいため、熟練の職人による手仕事で、自然で目立たない仕上がりを目指します。

🟦 小さな穴の修復

小さな穴の場合は、生地を寄せて馴染ませ、穴をほとんど目立たなく仕上げる方法を用いることがあります。

🟩 大きな破れ・虫喰いの修復

穴や破れが大きい場合は、共布(同じ生地)を使って裏からあて布をし、模様や織りの流れを合わせながら、できる限り自然に仕上げます。

【共布がない場合】 目立たない部分(袖底など)から少量を切り取り、補修用として使用することも可能です。

🟧 さらに自然に仕上げるために

かけつぎ後、さらに目立たなくするために、

柄足し(上絵)や金加工を併用して仕上げることもできます。

シミ抜きや金彩加工と組み合わせることで、自然で美しい仕上がりになります。

🌸 思い出のお着物を、もう一度美しく。

他店で「直せない」と言われたケースでも、当店では対応できる場合が多くございます。

まずはお気軽に状態のお写真をお送りください。無料でお見積もりいたします。

金彩加工

🔶 【Before】金彩加工前

こちらは加工前の状態です。

淡いシミが広範囲に現れており、通常のシミ抜きでは完全な改善が難しいケースでした。

🔶 【After】金彩加工後

✨ 金彩(きんさい)加工について

金彩は、金加工とも呼ばれ、染め上がった生地に金や銀の箔・金粉などを接着する伝統技法です。

友禅染などの柄に華やかさと品の良い輝きを添えるために行われ、加工後はお着物全体の印象がぐっと華やかに変わります。

🟪 金彩加工の仕上がりイメージ

金彩をかけた部分は、加工前と比べて上品で豪華な印象に見違えるようになります。

シミがあった部分も、金彩のデザインとして自然になじませることで、目立ちにくく、美しく仕上げることができます。

淡いシミや広範囲の変色など、通常のシミ抜きだけでは難しいケースでも、

「デザインとして活かしながら隠す」という発想で、お着物の魅力を引き出すことができます。

🟦 加工内容は職人おまかせください

金彩を施す場所や形・箔や砂子(細かい金片)の量は、 生地の柄・全体の雰囲気・シミの位置などを拝見したうえで、職人がバランスを見ながら決めていきます。

「どこにどういう加工をするか」「どのくらいの量を使うか」は、料金の範囲内でおまかせいただく形となりますが、 長年の経験にもとづき、豪華になりすぎず、品のある上質な仕上がりになるよう心がけております。

🟧 このような方におすすめです

・シミや黄変があり、そのままでは着られないお着物を蘇らせたい方

・結婚式や晴れの日など、特別な場面にふさわしい華やかさをプラスしたい方

・お母様やご親族から譲り受けたお着物を、現在の感覚に合わせて品よくアレンジしたい方

🌸 思い出のお着物に新しい表情を

通常のシミ抜きだけでは難しいケースでも、金彩加工によって新たな価値を吹き込むことができます。

お写真でのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。